Belajar dari Tragedi Imam Maskur dan Pembantaian Massal Tahun 1955

Font: Ukuran: - +

Bisma Yadhi Putra. Kolumnis

DIALEKSIS.COM | Kolom - Tewasnya Imam Masykur telah menimbulkan gelombang protes yang besar. Peristiwa ini jadi amat riuh lantaran para pelakunya adalah orang-orang dari lembaga negara yang punya riwayat panjang dalam melakukan penindasan terhadap rakyat Aceh. Biarpun pembunuhan terhadap Imam Masykur jelas-jelas tak ada hubungannya dengan komando militer nasional.

Baik di Aceh maupun Jakarta, protes besar-besaran diumbar. Para perantau Aceh di Jakarta, mulai pedagang hingga anggota parlemen, ramai-ramai menuntut bentuk hukuman terkeras yang dimiliki negara dijatuhkan terhadap para pelaku.

Sebagaimana dalam kasus Imam Masykur, protes besar-besaran yang dilakukan para perantau Aceh di Jawa juga pernah terjadi tahun 1955. Dalam periode 26 Februari sampai 4 Maret di tahun itu, seratusan penduduk dibantai militer di Kabupaten Aceh Besar. Peristiwa ini kelak dikenal dengan beberapa nama, salah satunya “Tragedi Pulot-Cot Jeumpa”.

Sebelum tersiar luas, pembunuhan massal tersebut sempat ditutup-tutupi tentara dengan memblokir jalan raya. Namun, ada beberapa penduduk yang berhasil melarikan diri ke Kutaraja lewat pantai dan hutan. Di Kutaraja, para penyintas ini mengabari pembantaian yang baru saja terjadi di kampung mereka. Saat berita akhirnya tersebar luas, kecaman pun bermunculan.

Koran tempat Mochtar Lubis menjadi pemimpin redaksi, Indonesia Raya, menyamakan pembantaian massal di Aceh Besar itu dengan “kekedjaman Westerling”. Para perantau Aceh di Jawa berkumpul untuk menggelar protes besar-besaran. Protes bahkan dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat kerja para petinggi negara. Pada 10 Maret, para aktivis Organisasi Pemuda Peladjar-Mahasiswa Atjeh datang ke kantor Wakil Perdana Menteri Zainal Arifin. Hal yang sama juga dilakukan oleh organisasi orang Aceh lainnya, yakni Taman Iskandar Muda.

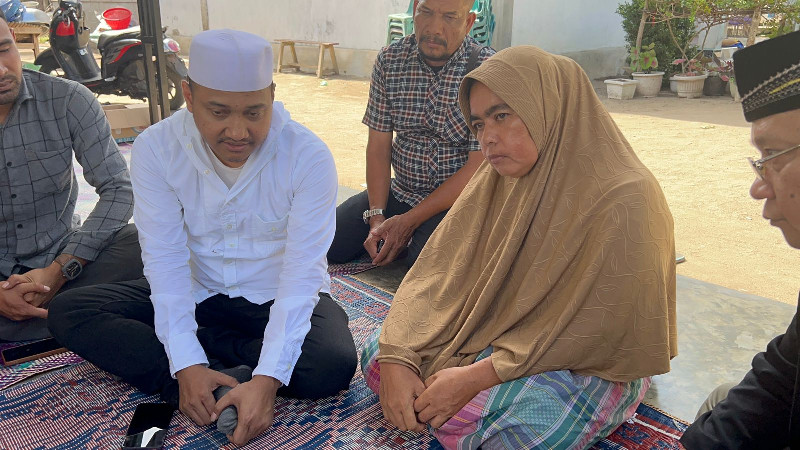

Selain aksi protes di jalanan dan kantor pemerintah, umat Islam juga datang ke masjid-masjid di Jakarta, Yogya, dan Pekanbaru untuk melaksanakan sembahyang gaib kepada seluruh korban pembantaian. Digelar usai salat Jumat tanggal 11 Maret, salat gaib di Masjid Matraman dihadiri oleh ribuan orang Muslim. Tokoh-tokoh Aceh yang hadir seperti Ustaz M. Nur El Ibrahimy, Ali Hasjmy, Amelz, Tuanku Mahmud, Haji Abubakar, dan lain-lain.

“Dan diantara para pembesar negara tampak pula Menteri Agama. Tetapi beliau itu, sesudah salat Djum’at, tidak turut bersalat Gaib sebagaimana halnja ribuan Muslimin jang lain, dan beliau hanja duduk sendirian mempersaksikan djalannja salat Gaib tersebut,” tulis koran Indonesia Raya edisi 12 Maret 1955.

Protes besar-besaran akhirnya menjadi redup setelah Perdana Menteri Ali Sastroamidjojo mengeluarkan pengumuman resmi pemerintah. Dalam keterangannya. Ali Sastroamidjojo menyebutkan bahwa ratusan orang yang ditembak mati di Aceh Besar bukanlah penduduk sipil melainkan pemberontak. Para korban tersebut dikatakan menyerang patroli tentara dan terpaksa diserang balik. Pemerintah akhirnya menempatkan orang-orang yang dibantai militer sebagai pelaku, bukan korban.

Kasus Imam Masykur dan pembantaian massal 1955 tentu berbeda. Imam Masykur tidak dibunuh dalam konteks perang. Pembunuhan terhadap anak muda asal Bireuen itu dilakukan oleh orang per orang prajurit dan bermotif nonmiliter. Namun, dari sinilah dapat ditarik sebuah gambaran tentang perasaan rakyat Aceh terhadap militer. Tak peduli jumlah korbannya 1 atau 100 orang, kalau pelaku pembunuhannya adalah prajurit militer aktif, entah itu berdasarkan instruksi resmi atau semata kehendak perorangan, protes besar-besaran rakyat Aceh pasti akan berkobar.

Berita Populer

Sebelumnya

Sebelumnya